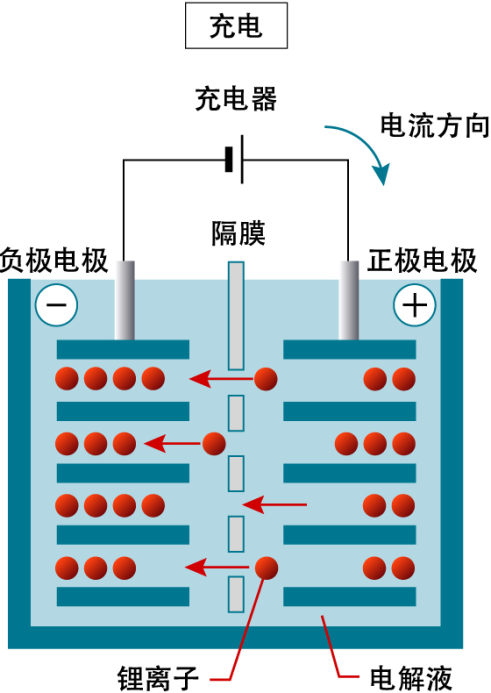

电池的容量是通过对电池进行充放电并检测充满电时的放电容量来确定的。 这里先说第一个效果。 首次效果=首次完全放电容量/首次完全充电容量*100%。 不同的材料有不同的第一效果。 当电池第一次充电时锂离子电池首效=首次满充容量*100%,SEI膜的形成会消耗电池的一部分。 锂离子,也就是说充电时从正极脱嵌的锂离子在放电时并不会100%回到正极,所以第一次充电容量大于第一次放电。 例如,目前主流的NCM三元材料的首次效率为85%~88%左右。 为此,为了最大限度地提高电池的存储容量,工程师们提出了预锂化,即在化成之前从外部输入锂离子的过程,并且锂离子不消耗材料形成SEI膜。

对于第一个效果,我用下面的简单图来表达:

经过上述过程,我们发现原来的100个正极活性锂离子在经历第一次充放电后,只有88个可以继续回收。 损失12个锂离子的原因是负极首效损失了8个锂离子,正极首效造成锂嵌入空间不足,负极残留了4个锂离子,无法返回正极。

结论很明显:当正极首次效率为88%、负极首次效率为92%时,全电池的首次效率为88%,与较低的正极相当。 当负极具有较低的第一效率时,例如钴酸锂正极与石墨负极相比,全电池的首次效率等于具有较低第一效率的负极。 因此首放,预锂化的主要思路是寻找外部锂源,让电池消耗的锂离子由外部锂源提供,而不是消耗从正极脱嵌的锂离子,并保留锂离子最大程度地从正极脱嵌。 并增加电池容量。

容量划分后,将电池放置在高温和常温下。 静止后,测试电池的内阻和电压,然后结合电池的放电容量,对电池进行等级划分,进入PACK流程。

基于目前产能划分的实际情况,我个人的两个想法是:1、从成本考虑和技术突破,电池生产中的产能划分可以取消。 通过检测形成过程,可以选择合适的统计模型进行拟合,预测划分容量的容量,从而取消划分容量; 2、如果不取消分割容量,通过取分割容量的放电曲线上的点,利用统计中的聚类分析,结合统计分析软件,可以将电池分为不同的类别。 个人认为更能体现分组后电池的一致性。 当然,这只是我目前不成熟的想法,欢迎有更好想法的同事一起讨论。

标题:锂离子电池首效=首次满充容量*100%

链接:https://www.xunmac.com/news/xydt/2024-04-24/298.html

版权:文章转载自网络,如有侵权,请联系删除!